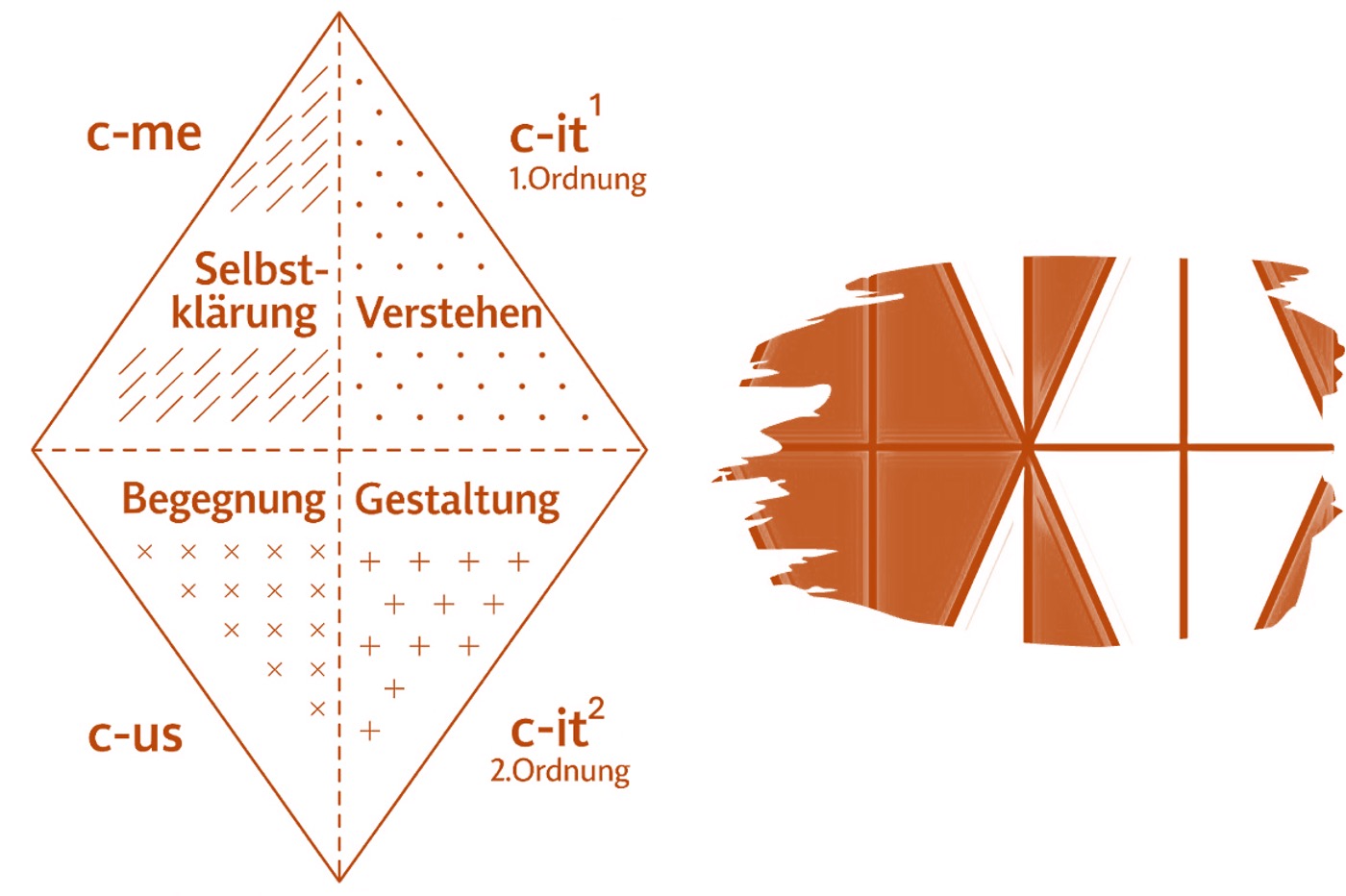

Die Admonter Raute ist mehr als ein Schema – sie ist eine Prozessfigur, ein Resonanzfeld und ein Orientierungsrahmen. Sie macht sichtbar, wie Innen und Außen, Individuum und Kollektiv, Faktisches und Beziehungsqualitäten ineinandergreifen.

Vier Felder bilden die Grundstruktur: c-me, c-it¹, c-us und c-it².

Zwischen ihnen verlaufen Horizontlinien und Systemkanten, an ihren Übergängen liegen Kopplungspunkte. Diese Elemente machen die Raute zu einem dynamischen Denk- und Handlungsinstrument.

1. Die Felder – vier Perspektiven auf Wirklichkeit

c-me – Selbstklärung

Der Raum der inneren Resonanz. Hier wird das eigene Erleben wahrgenommen, sortiert und in Beziehung zum Ganzen gesetzt. Haltungen, Werte und Intuition entstehen und werden reflektiert.

c-it¹ – Beobachtbares & Faktisches

Der Raum der sichtbaren Welt: messbare Daten, konkrete Beobachtungen, überprüfbare Ereignisse. Hier geht es um das, was sich darstellen, dokumentieren und beschreiben lässt.

c-us – Beziehung & Resonanz

Der relationale Raum. Hier entstehen Bindung, Vertrauen, Kooperationsbereitschaft – und die Fähigkeit, Unterschiede nicht als Bedrohung, sondern als Ressource zu nutzen.

c-it² – Struktur & Muster

Der Raum der wiederkehrenden Formen: Regeln, Abläufe, Rollen, Verträge. Hier wird Ordnung geschaffen, Rahmen gesteckt und langfristige Orientierung gesichert.

2. Horizontlinien – die Achsen der Orientierung

Die Raute wird von zwei Orientierungslinien durchzogen:

- Vertikale Achse: Links das Innen (c-me, c-us) – Räume der Resonanz, Wahrnehmung und Beziehung. Rechts das Außen (c-it¹, c-it²) – Räume des Sichtbaren, Messbaren und Strukturierten.

- Horizontale Achse: Oben das Subjektive (c-me, c-it¹) – Zugänge, die vom individuellen Standpunkt ausgehen. Unten das Kollektive (c-us, c-it²) – Zugänge, die Beziehung und gemeinsame Gestaltung ins Zentrum stellen.

Diese Achsen sind keine festen Grenzen, sondern Bezugslinien, die helfen, Lage und Bewegung innerhalb des Systems zu verstehen. Sie verlaufen als Membranen zwischen den inneren Feldern der Raute, die durchlässig oder verdichtet sein können:

- durchlässig, wenn Austausch, Übersetzung und Perspektivwechsel zwischen den Feldern leicht möglich sind,

- verdichtet, wenn Missverständnisse, Machtfragen oder Konflikte den Übergang blockieren.

Die Arbeit im Prozess besteht oft darin, diese Membranen zu lockern, zu öffnen oder gezielt zu stabilisieren, um die Kommunikation und den Austausch zwischen den Feldern zu fördern.

3. Systemkanten – die Außengrenzen des Systems

Die Systemkanten stellen die Außengrenzen des Systems dar und repräsentieren die operative Geschlossenheit des Systems. Sie wirken als Barrieren, die die Struktur des Systems stabilisieren und gleichzeitig eine kontrollierte Kopplung mit externen Systemen ermöglichen. Die Systemkanten schützen das System vor unkontrollierten externen Einflüssen, während sie es gleichzeitig in die Lage versetzen, gezielt auf impulsgebende externe Reize zu reagieren.

Homöodynamik ist ein grundlegendes Prinzip der Selbstorganisation und beschreibt, wie ein System seine innere Ordnung bewahrt und sich gleichzeitig an veränderte Bedingungen anpasst, ohne seine fundamentalen Strukturen zu verlieren. Die Systemkanten spielen hierbei eine unterstützende Rolle, indem sie den Rahmen der operativen Geschlossenheit aufrechterhalten. Dadurch ermöglicht es das System, seine Homöodynamik zu leben und die Balance zwischen Anpassung und Stabilität zu wahren.

Die Systemkanten sind also nicht nur Barrieren, sondern auch dynamische Anpassungsmechanismen, die in ständigem Austausch mit der Außenwelt stehen, jedoch immer mit der Fähigkeit, das Gleichgewicht zwischen Selbstorganisation und Externeinfluss zu wahren (strukturelle Kopplung).

4. Kopplungspunkte – Nahtstellen der Bewegung

An den Ecken der Raute treffen jeweils zwei Felder aufeinander – hier entstehen Kopplungspunkte:

- c-me ↔ c-it¹ – Selbstklärung im Angesicht der Fakten.

- c-it¹ ↔ c-it² – Vom Einzelereignis zum strukturellen Muster.

- c-it² ↔ c-us – Strukturen so gestalten, dass sie Beziehung tragen.

- c-us ↔ c-me – Resonanz in das Selbst integrieren.

Diese Punkte sind die Zonen, in denen Energie zwischen Perspektiven fließt.

5. Die Raute als lebendiger Prozessraum

Die Admonter Raute ist kein starres Modell. Sie lebt vom Wechselspiel der Felder, den Bewegungen über die Horizontlinien und den Übergängen über die Systemkanten.

Wer mit ihr arbeitet, erkennt:

- Jede Veränderung in einem Feld wirkt auf alle anderen.

- Kein Blickwinkel ist für sich vollständig.

- Die Kunst liegt im achtsamen Wandeln zwischen Perspektiven.

So wird die Admonter Raute zu einem Instrument, das nicht nur analysiert, sondern Prozesse in Bewegung bringt – und Orientierung gibt, ohne Wege vorzuschreiben.

6. Meta‑Sicht – die Raute als Beobachtungsfigur zweiter Ordnung

Im A_MMM ist Meta‑Sicht kein „fünftes Feld“. Sie entsteht, wenn die Ad_Monter Raute selbst – mit Feldern, Horizontlinien, Systemkanten und Kopplungspunkten – als Orientierungsrahmen genutzt wird. Meta‑Sicht bedeutet, das Beobachten zu beobachten und die eigenen Unterscheidungen sichtbar zu machen.

- Kein zusätzliches Feld: Meta‑Sicht ist eine Haltung im Arbeiten mit allen vier Feldern, nicht ein eigener Bereich.

- Verschiebung der Beobachterposition: Zwischen Feldern und entlang der Horizontlinien wechseln, dabei fragen: Was mache ich gerade zum Gegenstand? Welche Unterscheidungen setze ich?

- Innen, nicht außerhalb: Meta‑Sicht ist keine „Außenperspektive“, sondern eine bewusste, bewegliche Innenperspektive – gekoppelt und doch reflexiv.

- Praktischer Zugriff (3 Schritte): Markieren (aktuelles Feld klären) – Versetzen (gezielt Feld/Achse wechseln) – Koppeln (Übergänge & Kopplungspunkte benennen und nutzen).

Kurzformel: Meta‑Sicht ist im A_MMM integraler Bestandteil der Raute – das bewusste Nutzen des Orientierungsrahmens, um das eigene Beobachten systematisch zu führen.

🔗 Weiterführende Verbindungen

Die drei Wege | Matrix & Systemlogiken | Glossar zentraler Begriffe